当前位置 :

首页 / 魅力启东 / 江海文化

当前位置 :

首页 / 魅力启东 / 江海文化

生活在沙地的人,俗称沙上(沙地音读“浪”)人。

那么,沙上人究竟从何而来?这可是一个很有意思的话题。

有人说,沙上人都是外来的移民。这话不错,但是同属沙地的人,其方言和习俗却也有些不同。可见,沙地居民的由来也是有区别的。

要晓得沙地居民的由来,先得搞清沙地的成因。

滚滚长江,浩浩荡荡,从上游带来了大量泥沙,到了喇叭形的宽阔江口,沉积下来,年复一年,就逐渐形成了一块又一块沙洲,沙洲与沙洲、沙洲和大陆相连,大陆不断向外延伸,就逐渐形成广袤肥沃的沙地。如今的南通就是大约在南北朝时候形成的沙洲。根据宋代《太平寰宇记》记载,这块沙洲叫"胡逗洲",后来"胡逗洲"和附近的南布洲等小沙洲连成一体。从海安青墩新石器遗址考古发现,沙地历史悠久。

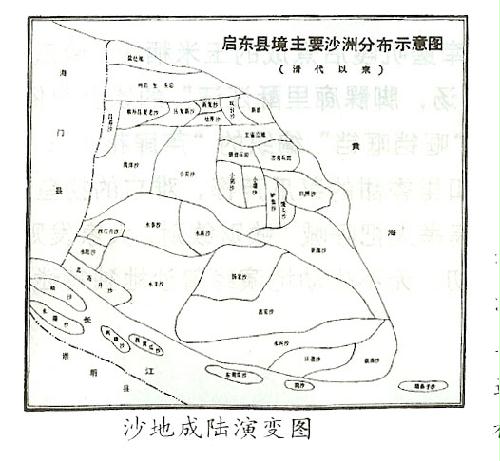

如今的启东是最年轻的沙地,是近200多年内由沙洲之间的泓道封淤而联并成陆的。启东这一带,古称"东胜瀛洲"。晋人王嘉《拾遗记》对启东的一带洋面作了描述:“瀛洲,一名魂洲,亦曰环洲。东有渊洞,有鱼长千尺,色斑,鼻端有角,时鼓舞群戏。远视,水间有五彩云;就视,乃此鱼喷水为云,如庆云之丽,无以加也。”此文虽语出不经,但对启东成陆以前,沙屿不时出没于大海波涛之中,并有群鲸嬉戏,喷水若五彩云的景象,作了生动的描述,留给了我们弥足珍贵的历史记载。另外,名著《浮生六记》对启东作了珍贵的记载。

据考,瀛洲的几经沧桑归根结底则是跟长江主泓道的几度变迁有直接关系的。唐时的瀛洲,是在今日南通市往东那条长150公里,南北宽约40公里的通吕水脊北侧,即古称东布洲的地方。故而吕四有“西连通泰,东及扶桑,北负沧海,南襟长江”之说。清朝嘉庆年间,长江主流重入南泓道,在南蒿枝港以北便涨出了吕复新沙,灶界沙,日照沙等几块沙洲,南部长江口上更出现了成群的江心沙洲。这些沙洲便是启东一带成陆的雏形。它们遍身堆积着层层叠叠的海贝和海藻的残骸,后来更长出了草莱萋萋的灌木,遂成绿洲。

启东历史上曾分属三个县管辖。南部为新涨的沙地,只有近二百年历史,史称“外沙”,1928年设县分治前隶属现上海市崇明县;中部地区为“下沙”,在l941年前隶属海门;北部吕四一带,成陆时间最长,有千余年历史,在宋、元、明、清时归属海门,1942年前由南通县管辖。马相伯的《启东设治汇牍》对启东设县过程有着详细记载。

在启东,北部吕四一带称为“北沙”,南部和中部地区叫“南沙”。“南沙”“北沙”语言迥异,习俗有别。南沙人讲的是启海方言,与海门话完全一致,和崇明话相似,跟上海话相近,同属吴语,而“北沙”人说的则是“吕四话”。

对于“南沙”居民的由来,比较主流的看法是“句容迁崇明,崇明搬启东。”这是有史可稽的。据明正德《崇明县志》记载,崇明岛初涨时,人烟稀少。696年(唐万岁通天元年),有黄、顾、董、施、陆、宋六姓在岛上“辟草垦土,易而为田”,人口大多来自江苏句容一带,也有来自江北的。1025年(宋天圣三年),崇明新涨一沙有姚、刘二姓来居,名姚刘沙。1101年(宋建中靖国元年),三沙涨成,因“有鱼盐之利,民乐居焉。”句容人朱、陈、张三姓来此定居。

清光绪以后,崇明岛东北江中相继涨出十来个大小不等的沙洲,于是外地特别是临近的崇明、海门居民便陆续迁来开沙垦荒,繁衍生息。这些沙上人,便是启东南部最早的居民,他们大多是崇明地主的佃户。由此可以推断“南沙”居民源于江南句容、迁自崇明的说法是极为可信的。

有意思的是,启东南部沙地的居民潜意识里还常以江南人自居,自己分明居住在江北,却还固守着江南的不少习俗,居然噱称外地人为“江北人”,把听不懂的外地话叫作“江北话”。这也正好从一个侧面印证了“南沙”居民源自江南。

至于启东北部吕四一带的“北沙”居民,更是由来已久的复杂移民。“北沙”是启东最早成熟的沙地,为长江入海口出涨的“东布洲”。唐朝时,吕四辟为盐场。根据史料记载,这里的早期居民为流放于“胡逗洲”上以“煮盐为业”的各地“流人”,当然也不乏从外洋漂来的各地渔民。其居民究竟源于何地,如今很难考证。南通方言人称“方言孤岛”外地人很难听懂,其实其内部语音也很复杂。就从吕四方言看,“北沙”人说的“吕四话”,是一种极为罕见的方言,在我国方言史上绝无仅有,与“南沙”启海话“风马牛不相及”,与其他沙地方言也有别。因此,我们是否可以这样推断:当年这些“流人”,来自全国各地,在沙洲与大陆有天然间隔,对外交通和交流不便的情况下,各地方言长期相互融合,就形成了一种独特的方言。而这也正有力地佐证了沙地居民为外来移民的科学论断。

从人类迁徙规律看,大凡人口流徙,说与自然地理、行勇命令、区划设置、社会经济密不可分。在吕四,民间曾有这也样一种传说:明朝洪武八年八月十三日,吕四地区发生海啸,3万人淹死。于是朝廷下旨,从白茆口(今常熟)抽杜、卢、季、周、毛、彭七姓,连同祖宗枯骨,举家迁往吕四,永不回原籍。因此,传说吕四地区本籍就有这么7个大姓,其余都为后来迁来的客籍户。

另外,从沙地姓氏分布及其来源看,启东移民特征也十分显著。姓氏呈现大杂居小聚居、多而杂、大姓姓氏少而人口多,小姓姓氏多而人口少的特点。譬如,吕四西宁周街村、袁家灶村、彭家套村就分别有彭姓、周姓、袁姓聚族而居。据1985年的统计,沙地共有390个姓,其中黄、陈、张、施、陆、顾、朱、沈、杨、徐、周、袁、倪等13个为大姓,人数均超2万,散居沙地各地。

到了清末民初,随着沙地接涨成熟,自然优势不断显现,经济、文化日益发展,人口流徒更趋频繁,沙地居民逐渐由少到多,趋向稳定增长。那些从事旱烟业的宁波、绍兴商人和从事典当、衣庄之安徽商人,也纷纷来到沙地定居生活。到了现当代,人口流徙更加频繁,居民身份更为丰富,外籍干部、学生、外来务工经商者等纷纷来启工作定居。目前,沙地启东居民就达到113万,仅少数民族就有28个之多,沙地居民可谓来源广泛,人丁兴旺。

打印

打印